データで進化するリモートワーク【5】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、ここ3年でリモートワーク(テレワーク)や在宅勤務制度は多くの企業で導入され、随分と一般的なものになりました。今や、データに基づく経営判断が当たり前とされる時代ですが、これまでのリモートワークについては成否をどのように評価すべきなのでしょうか?

目次

リモートワークの導入効果については、メリット・デメリットを含めて、世界中で数多くの調査が存在します。結果をまとめると、概ね下図のようになります。

いくつか具体例も見てみましょう。Global Workplace Analyticsの調査結果によると、アメリカの小売業・テレコム・化学メーカーなどで、15~45%の生産性向上が認められています。また1万6,000人の従業員を抱える中国の旅行代理店では、従業員満足度が向上し、離職率を半分にすることに成功しました。日本でも2019年8月に日本マイクロソフトが実施したワークライフチョイス・チャレンジでは、人財交流(ネットワーク数)が前年同月比で10%活性化しただけでなく、印刷枚数や電力消費量などの間接コストの削減にも成功しています(それぞれ59%、23%)。ちなみに、リモートワークを「Work from Home(在宅勤務)」と「Work from Anywhere(どこからでも勤務)」に分けて比較したケースとして、アメリカの特許商標庁では「どこからでも勤務」を選んだ従業員の方が生産性は4.4%増加し、加えてリモート会議に十分なITインフラを導入することで、更に3%改善することがわかりました。

他方で、リモートワークには負の側面もあり、なかには中止に至った事例もあります。2013年にアメリカのYahoo! は「業務のスピードや質を担保するため」といってリモートワークの全面禁止を宣言し、シリコンバレーの他のIT企業もこれに追随したことがありました(現在ほどリモート会議システムが発達していなかったことも一因でしょう)。また、数十年前からリモートワークのパイオニアと呼ばれていたIBMは、四半期業績が20回連続で右肩下がりになった事態を受け、2017年に「5,000名の技術職を、固定の職場に戻す」と発表しました。競争環境が激化にともない、アジャイル型の開発スタイルに順応することが余儀なくされたなかで、リモートワークではかえってコミュニケーションコストが負荷になると判断されたためだといわれています。そして、2020年の1月末から早々に全従業員の9割を在宅勤務としたGMOグループも、2月末時点で業績影響は「ほぼない」とし、リモートワークの従業員満足度を聞いたアンケート結果では約9割がポジティブ(とても良かった/良かった)に捉えている一方、事務系といった一部の職種では約4人に1人がネガティブ(とても悪かった/悪かった)と回答していました。既にリモートワークを推進してきた他のIT企業の経営者からも、「身近な相談相手がいなくなったことで、メンタル面での不調を訴える従業員が増えている」と聞きます。

【参考】

・Global Workplace Analytics:Costs And Benefits(英文)

・Nicholas Bloom:DOES WORKING FROM HOME WORK? EVIDENCE FROM A CHINESE EXPERIMENT(英文、PDF)

・日本マイクロソフト:「週勤4日&週休3日」を柱とする自社実践プロジェクト「ワークライフチョイス チャレンジ 2019 夏」の効果測定結果を公開

・Harvard Business Review:Is It Time to Let Employees Work from Anywhere?(英文)

・All Things:“Physically Together”: Here’s the Internal Yahoo No-Work-From-Home Memo for Remote Workers and Maybe More(英文)

・The Atlantic:When Working From Home Doesn’t Work(英文)

リモートワークの成否を、データでどう検証するか?

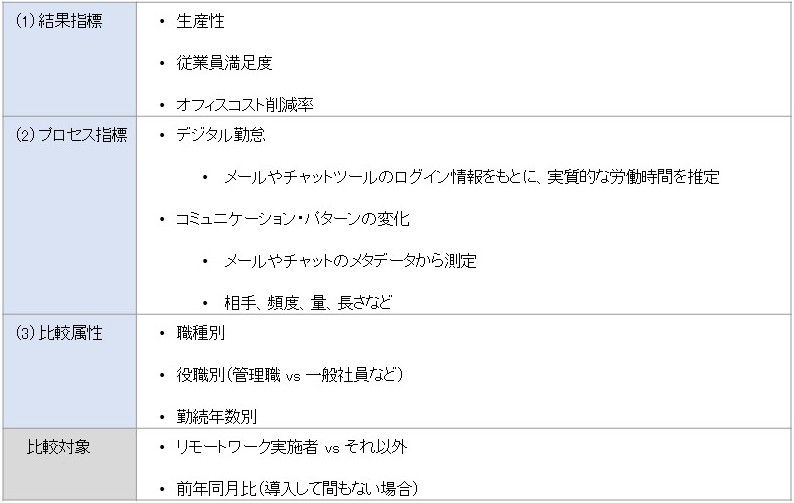

以上の事例からもわかるように、リモートワークは誰にとっても、どんな場合でも、必ずしも最適解になるとは限りません。しかし、危機発生時のリスク管理の観点からは、組織としてリモートワークへの適応力を高めていく準備を始めるべきでしょう。(本稿では具体策について詳述はしませんが)ハード面ではリモート会議に耐えうるITインフラを整備することや、ソフト面ではコミュニケーション不全やメンタル不調を軽減するためのルール・サポート体制づくりなどは必要不可欠です。その上で「自社にとって、リモートワークをどの程度・範囲まで推進すべきか?」、「リモートワークの効果や負の影響を、どのように測定すべきか?」については、下図のような指標をもとに比較分析を行うことを推奨します。

(1)結果指標

特に重要な結果指標は「生産性」と「従業員満足度」や、オフィスといった間接コストの削減率です。生産性は、労働時間あたりの業績KPI(売上、獲得件数など)や行動KPI(架電件数、WEB商談数など)で計測すると良いでしょう。

(2)プロセス指標

その他にプロセス指標として「デジタル勤怠」や「コミュニケーション・パターンの変化」なども有用なデータです。従業員満足度調査といった自己申告制のアンケートでは、どうしてもバイアスや真実性の問題を排除しきれませんが、これらの指標は実際の行動データにもとづくため、より正確で客観的なインサイトを捉えるのに向いています。

「デジタル勤怠」ではメールやチャットツールのログイン情報をもとに、実質的な労働時間や作業時間帯を推定します(※1)。このデータは、慢性的な長時間労働が発生していないか、それにより生産性やエンゲージメントが下がっていないか、また、個人・部署・職種ごとに生産性が特に高い曜日や時間帯を特定することにも役立てられます。

オンラインでのコミュニケーション・パターンの変化を追うことでも、さまざまな示唆が得られます(※2)。例えば、急激にコミュニケーション相手や頻度・量の減少が見られた社員は、その数週間~数ヵ月先までにエンゲージメントの低下や離職意向が高まる可能性があることが、いくつかの実証研究結果から明らかになっています。もし、リモートワーク導入から程なくしてコミュニケーション量の減少が見られた社員がいた場合は、マネジャーやメンターが早期に介入して対策を行うことで、メンタル不調の予防に役立てられます。他にもリモートワークによって、部門を超えた連携が強まった(弱まった)のはどこか、そのハブとなる人物は誰なのかを可視化することもできるでしょう。リモートワークにおけるハブ人材は、リアルでのインフルエンサーとは必ずしも一致しない可能性もあります。

(3)比較属性

「リモートワークに適応している/いないのは誰か?」や「どのようなケアを行うべきか?」を特定する上では、上記の指標を職種別・役職別・勤続年数別などに分けて比較します。例えば、社外にデータや書類を持ち出すことが難しい事務系の職種では、自分たちはリモートワークの恩恵を受けられない一方、リモートワークをしている他職種とのコミュニケーションコストの増大に不満を抱えやすいかもしれません(これまでは席に赴いてすぐに対応してもらえたのに、リモートワークでかえってレスポンスが遅れるなど)。また、Global Workplace Analyticsの調査結果では、マネジャーの3人に1人は「メンバーを信用してはいるが、実際に見えていないと不安」と答えており、リモートワークに適したマネジメントに慣れないマネジャーが過度なコミュニケーションに走ってしまうことでメンバーも疲弊し、従来築いてきた信頼関係を損ねるリスクもあります。いくつかの従業員属性軸で比較することで、リモートワークに苦慮している所在・要因・対策がよりクリアになるでしょう。

なお、こうした分析のゴールは、リモートワークか否かという二項対立軸ではありません。例えば「●●部門のリーダー職以上は、ホワイトボード上の方が効率的・効果的な企画会議や、慎重な審議を要する査定会議の時に限り、週に1日4時間相当、出社を推奨する」というように、職務内容ないし役職・職種ごとに最適点を見いだせることが理想です。また上述のIBMの事例のように、事業や社会環境の変化に合わせて最適点は移動することもありますので、リモートワーク導入直後だけでなく定点的に分析・観測していきましょう。

※1:単純に1日のログイン時刻とログアウト時刻の差分を取ったり、ログイン時間を累積するのではなく、「夕飯中に簡単なメールを返した」などのイレギュラーな行動パターンは除外して推計した方が良いでしょう

※2:ONA(組織のネットワーク分析)と呼ばれる分析手法。詳しくは前稿を参照ください。

第4回「ONA(組織のネットワーク分析)の魔力」

【参考】

・Global Workplace Analytics:Costs And Benefits(英文)

最後に

あくまで私の経験上の話ですが、リモートワーカーはまだマイノリティのためか、「彼/彼女が勝手に柔軟な働き方を選択したのであって、自分自身には関係ない(働き方やコミュニケーションスタイルを合わせる必要はない)」と、他の従業員から一種の特別意識を持たれやすいため、リモートワーカー固有の不安や不満には十分に配慮がなされてこなかったように感じます(※3)。奇しくも新型コロナウイルスの影響でリモートワーカーがマジョリティになった企業では、ほとんどの社員が当事者意識を持つようになったと思いますが、企業の生存・繁栄において協業の重要性がますます高まるなか、リモートワークの効果や恩恵を最大限に享受するためにも、「リモートワーク組織体質への変革」には全社一丸となって取り組む必要があります。多くの日系企業にとって2020年が「リモートワーク元年」となり、データの力でより柔軟な働き方を実現できるようになることを願っています。

※3:ちなみに弊社・パナリットでは、例えば4人が出席する会議のうち1人だけリモート参加の場合でも、なるべく疎外感をなくして全員の発言環境・機会をそろえるために、残りの3人があえて少し散らばり「全員でリモート会議」の形式を取ります。